La culture du houblon en Flandre

(extrait de la revue n°53)

La culture du houblon est traditionnelle en

Flandre et les houblonnières avec leurs hautes perches sont

symboliques de nos paysages. Un de nos adhérents Michel

Verschave de Merckeghem descendant d'une longue lignée

de houblonniers nous a aidé à découvrir cette culture bien

particulière. Celle ci ne reste plus aujourd'hui qu'anecdotique

(30 ha cultivés par 9 agriculteurs) mais fut jadis bien plus

importante, elle occupa des milliers de personnes

et leur apporta des revenus non négligeables.

Un de nos adhérents Michel

Verschave de Merckeghem descendant d'une longue lignée

de houblonniers nous a aidé à découvrir cette culture bien

particulière. Celle ci ne reste plus aujourd'hui qu'anecdotique

(30 ha cultivés par 9 agriculteurs) mais fut jadis bien plus

importante, elle occupa des milliers de personnes

et leur apporta des revenus non négligeables.

Il y a cent ans, les houblonnières s'étendaient sur un millier

d'hectares, sa culture était cependant concentrée aux environs

de Boeschepe, Saint Jans Cappel, Bailleul. Le houblon demandant

alors un travail considérable, les exploitations agricoles ne

pouvaient entretenir que quelques mesures de houblonnières (3 à

4 ha au maximum). Certains villageois cultivant des petits lopins

de terre avaient des houblonnières de seulement une mesure (35

ares 30) mais les champs avaient généralement un hectare ou un

peu plus. Les pieds de houblon sont habituellement plantés à

1,40 mètres les uns des autres sur la rangée avec un espace de

2,80 m entre les rangées, un peu moins avant l'arrivée des

tracteurs, mais devaient permettre le passage d'un attelage de

deux chevaux.

L’espace entre les rangées devait permettre aux chevaux

de passer (photo M. Verschave).

En 1900 les houblonnières avaient un aspect différent

d'aujourd'hui, le fil de fer n'était pas employé, une perche de

5 à 6 m de hauteur était plantée verticalement prés de chaque

pied, les pousses s'y enroulant.

Ancienne houblonnière avec les perches verticales sans fils

de fer (photo M. Verschave).

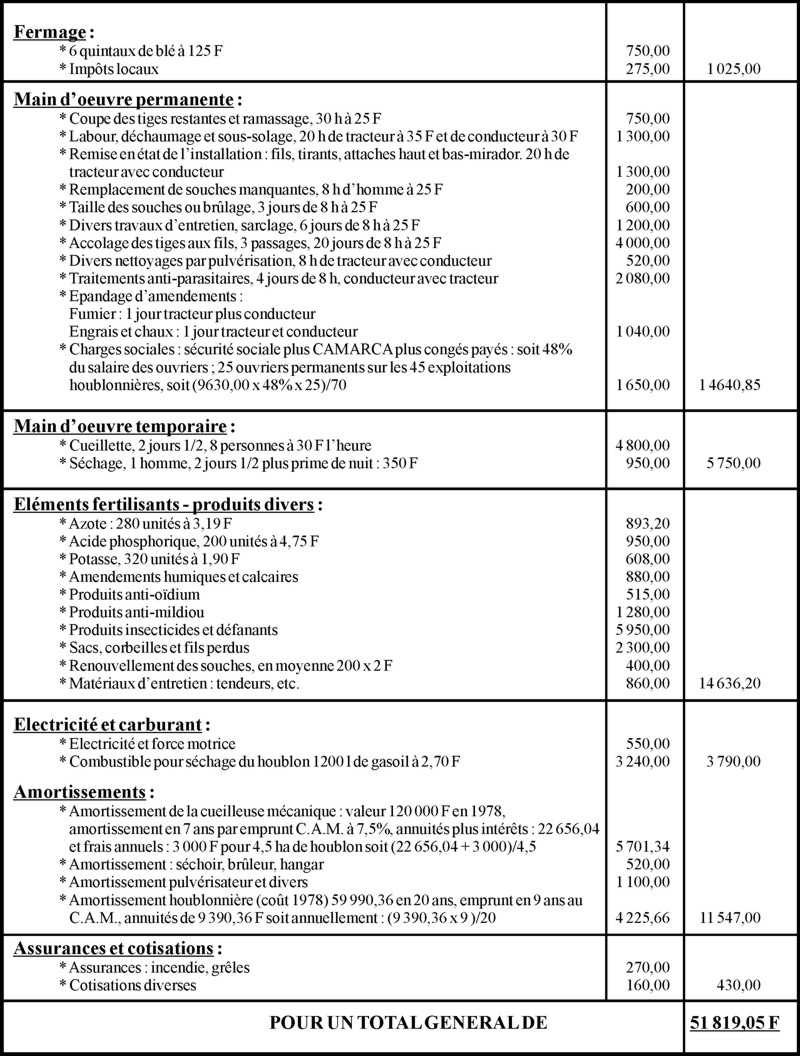

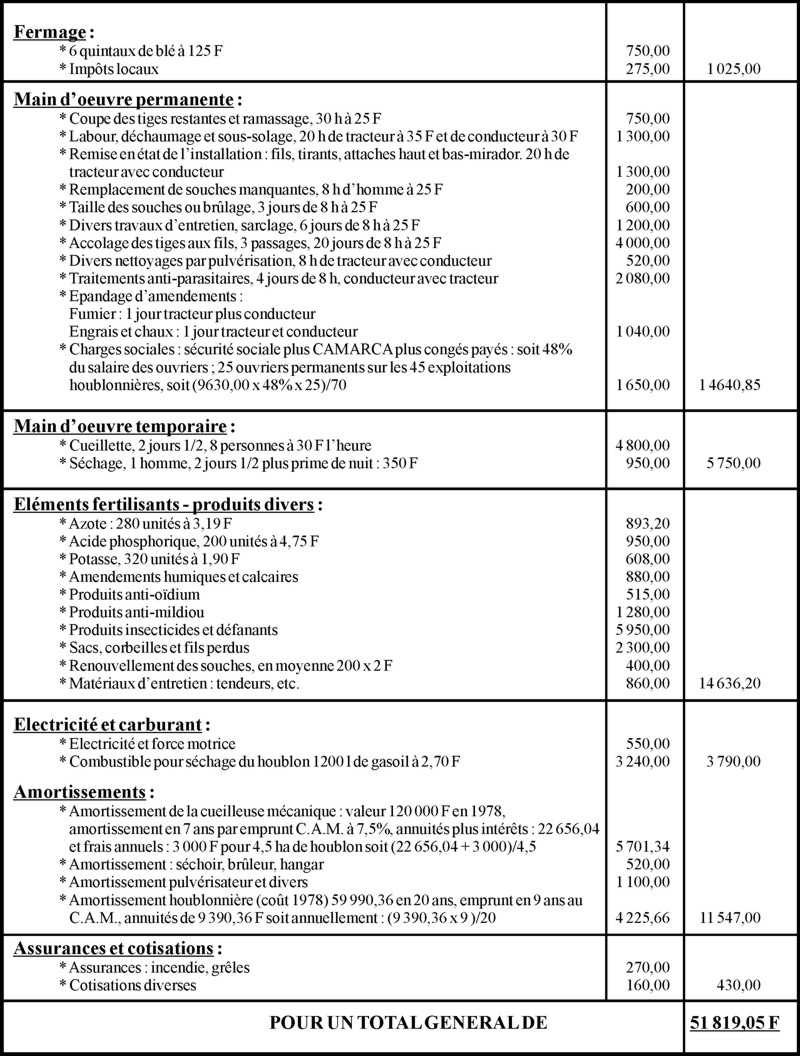

Etude de coût d'exploitation d'un hectare

de houblon affectuée par la Coophounord en 1984 (culture

mécanisée et pour une exploitation moyenne avec 4,50 ha de

houblon).

Au moment de la récolte, on déterrait la

perche pour cueillir le houblon. Les houblonniers cultivaient

deux variétés de houblon l'une aromatique, l'autre amère, ces

deux types de houblon étaient conservés durant des décennies. C'était

l'époque où l'on consommait énormément de bière

puisque c'était quasiment l'unique boisson pour tous, du petit

enfant au vieillard. Bière très peu alcoolisée et avec peu de

recherche de goût, on n'était donc pas trop exigeant non plus

sur la qualité du houblon. Les houblonnières avaient souvent

quelques pieds mâles qui fécondaient les cônes femelles les

rendant ainsi plus volumineux mais moins riches en lupuline et

donc en arômes. Le besoin grandissant de qualité poussa les

cultivateurs à supprimer petit à petit les pieds mâles qui

furent bientôt interdits sous peine d'amende, les cônes

femelles non fécondés perdirent alors en poids ce qu'ils

gagnèrent en qualité. La culture du houblon nécessite

beaucoup de travail. Si l'on évalue qu'aujourd'hui pour

un hectare il faut 400 heures de main d'œuvre, ce chiffre

était bien plus considérable avant la mécanisation. Il y avait

alors parfois cent à cent cinquante cueilleurs sur une

exploitation. Ceux ci travaillaient pendant six semaines à

récolter les cônes des 3 à 4 hectares de houblon. Les villages

étaient complètement désertés, toute la population s'activant

dans les houblonnières, à partir du 15 septembre. La population

locale ne suffisait cependant pas, aussi des saisonniers belges

venaient de la région de Roulers (sans doute plus

particulièrement déshéritée, la Flandre belge était alors

moins prospère que la France).

Les cueilleurs payés au rendement (au poids) s'activaient pour

ramener le plus grand salaire possible, le cultivateur

surveillait pourtant que le travail soit bien fait. C'est lui

aussi qui pesait, en fin de journée, la récolte de chacun

entreposée dans de grands sacs de jute.

Le père de Michel Verschave à la pesée (photo M.

Verschave).

Aussitôt pesés les cônes étaient mis à sécher au grenier

sur des grandes claies en dessous desquelles brûlait un feu de

coke. Il fallait obtenir la chaleur adéquate, cela se jugeait en

avançant la main, nous dit monsieur Verschave, le séchage

durait 12 heures. On laissait ensuite refroidir doucement les

précieux cônes avant de les entasser dans des grands sacs de 50

kilos. Le sac était suspendu au-dessus du vide et l'on tassait

le houblon au pied pour obtenir le poids voulu. Le temps que le

houblon refroidisse, on allumait un autre foyer, car le houblon

devait être séché très rapidement, après avoir été

cueilli, l'opération se poursuivait jour et nuit. La fin de la

récolte était un moment important pour chacun car c'était

celui de la paye, la soirée se terminait par un grand repas pris

en commun et la promesse de revenir l'année prochaine car les

cueilleurs étaient généralement fidèles à leur cultivateur.

Pour celui ci, bien sûr, la houblonnière nécessitera ses soins

tout au long de l'année. Bien que rustique, le houblon a

besoin de l'aide des hommes pour donner le meilleur de lui-même.

Mi-avril les pousses printanières surgissent en grand nombre,

l'homme doit en supprimer une cinquantaine sur chaque pied pour

n'en conserver que quatre belles qu'il enroulera autour du poteau

puis plus tard du fil. Le houblon s'enroule dans le sens des

aiguilles d'une montre ou du soleil, à l'inverse du haricot ou

du liseron. A raison de 4000 plants à l'hectare

on peut imaginer la somme de travail que cela nécessite.

Le houblon nécessitait beaucoup de traitements (photo M.

Verschave).

On buttera ensuite les pieds des plants afin d'étouffer les

repousses qui seraient tentées de sortir de terre, buttes qui

sont aplanies à la fin de l'hiver suivant. Il faudra aussi

maintenir propre les lignes de houblon durant toute la période

de végétation. Surtout la plante est sensible à diverses

maladies ; l'oïdium et le mildiou mais aussi aux invasions

d'araignées et des pucerons contre lesquels le houblonnier doit

lutter sans cesse. Tout cela vaincu et si la «cônaison»

(début août) s'est bien déroulée, le cultivateur peut

espérer une belle récolte. Restera à bien la vendre dans un

marché très spéculatif. Les prix étant variables en fonction

de la demande.

Une culture particulière donc que celle du houblon qui se

transmettait par familles, nécessitant un équipement ainsi

qu'un savoir-faire.

Malheureusement à partir du

milieu du XXème siècle, les cours du houblon

devinrent de plus en plus aléatoires. La baisse des prix fut

partiellement compensée par la mécanisation notamment de la

cueillette.

Malheureusement à partir du

milieu du XXème siècle, les cours du houblon

devinrent de plus en plus aléatoires. La baisse des prix fut

partiellement compensée par la mécanisation notamment de la

cueillette.

La mécanisation a contribué à la fin de la culture du

houblon (photos M. Verschave).

Cette mécanisation coûteuse ne put être entreprise que par les

plus grosses exploitations et beaucoup de petits producteurs

disparurent. Ceux qui restaient furent amenés à agrandir leurs

houblonnières pour amortir le coût du matériel. Ce fut aussi

l'époque où les houblonniers se dispersèrent en Flandre en

même temps que les fils reprirent des exploitations rentables.

La famille Verschave est un bon exemple de cette évolution des

années 1960. Le père, Steenvoordois, doubla ses surfaces

passant de 4 à 8 hectares, ses fils s'établirent à Eecke,

Caestre, Mercheghem et Steenvoorde totalisant 50, ha de houblon.

A partir de cette époque les houblonniers ont fait preuve d'un

dynamisme hors du commun pour sauver leur culture préférée.

Ils créèrent une coopérative (la coophounord) qui vint en

complément des négociants privés. Ils érigèrent une

houblonnière expérimentale (1986) qui testait de nouvelles

variétés et étaient en contact avec les autres grandes

régions de production, en Belgique toute proche mais aussi en

Alsace, en Angleterre, en Allemagne. Le «groupe des planteurs»

formé en «syndicat des planteurs de houblon des Flandres» et

aidé par les techniciens de la chambre d'agriculture notamment

Antoine Ryckewaert, éditait des cahiers techniques qui donnaient

des conseils de culture tout au long de l'année. Ils donnaient

en particulier un état des maladies qui se développaient ou

menaçaient le houblon, indiquaient les traitements à effectuer.

Ils établissaient aussi des comparaisons des performances des

différentes variétés, leurs cotations sur le marché. Forts de

tous ces précieux renseignements les houblonniers optimisèrent

leurs productions, plantaient les variétés les plus

recherchées. Ils allaient jusqu'à changer les plants tous les

trois ou quatre ans, malgré les très faibles rendements de la

première année de culture. Les machines furent- elles aussi

sans cesse modifiées et améliorées.

Malgré tous ces efforts le houblon de

Flandre française perdait sans cesse du terrain. Les

cotations devenaient de plus en plus désordonnées, les

producteurs cherchaient alors à établir des contrats en début

de saison afin d'avoir un prix assuré. Monsieur Verschave nous

cite en exemple l'année 1980, où l'on signait des contrats à

1000 francs pour 50 livres (le houblon se mesure en livres), les

prix montèrent à 4200 francs pour retomber en fin de saison à

60 francs !

Finalement le houblon ne devint plus rentable,

il ne fut plus possible de rivaliser avec la concurrence

étrangère malgré une timide aide communautaire. La Pologne n'a

t elle pas des salaires cinq fois inférieurs à le France et la

Chine quarante fois, ces deux pays étant des grands producteurs

de houblon. De ce houblon que l'on met en quantité toujours

moindre dans la bière. En visite dans une brasserie industrielle

du secteur, monsieur Verschave effaré s'est entendu dire par un

technicien qu'il pourrait même se passer totalement de houblon

s'il devenait trop cher. A vrai dire la boisson qui sort de cette

brasserie n'a guère de bière que le nom !

La Flandre a de plus la malchance de n'avoir ni le climat, ni le

terrain propice à la culture de la variété de houblon la plus

recherchée aujourd'hui. Cette variété aromatique a des

rendements quatre fois supérieurs en Alsace, seule autre région

houblonnière de France. Si l'on demande comment il se fait que

juste derrière la «schreve» le houblon est encore

bien présent, monsieur Verschave nous répond que la culture y

est totalement familiale, sans sortie de salaires. Contrairement

à chez nous la Flandre belge n'a pas choisi l'option grande

culture du bassin parisien ou des Etats Unis.

Champ de houblon de Michel Verschave à Merckeghem en 1986,

aujourd’hui il n’en existe plus (photo M. Verschave).

Aujourd'hui le houblon ne peut plus être considéré comme une

véritable culture. Les quelques houblonnières restantes ne sont

là que par la volonté de quelques passionnés voulant conserver

un témoin d'un savoir-faire qui a rythmé la vie de nombreux

flamands, qui les a aidé à gagner leur pain. Notre grand pays

pourtant si dispendieux n'a pas libéré quelques centaines

d'euros pour soutenir cette culture, il est vrai que notre

région est bien loin, bien petite et bien tranquille. En 2004,

enfin, une structure locale «le pays des monts de Flandre»

s'est soucié de sauver nos dernières houblonnières (deux

d'entre elles ont été abattues lors des tempêtes du printemps)

et a su après bien des péripéties récolter les quelques euros

pour aider les houblonnières. Mais cela sera-t-il

suffisant pour sauver un fleuron de notre paysage et une part de

notre patrimoine ?

Un de nos adhérents Michel

Verschave de Merckeghem descendant d'une longue lignée

de houblonniers nous a aidé à découvrir cette culture bien

particulière. Celle ci ne reste plus aujourd'hui qu'anecdotique

(30 ha cultivés par 9 agriculteurs) mais fut jadis bien plus

importante, elle occupa des milliers de personnes

et leur apporta des revenus non négligeables.

Un de nos adhérents Michel

Verschave de Merckeghem descendant d'une longue lignée

de houblonniers nous a aidé à découvrir cette culture bien

particulière. Celle ci ne reste plus aujourd'hui qu'anecdotique

(30 ha cultivés par 9 agriculteurs) mais fut jadis bien plus

importante, elle occupa des milliers de personnes

et leur apporta des revenus non négligeables.

Malheureusement à partir du

milieu du XXème siècle, les cours du houblon

devinrent de plus en plus aléatoires. La baisse des prix fut

partiellement compensée par la mécanisation notamment de la

cueillette.

Malheureusement à partir du

milieu du XXème siècle, les cours du houblon

devinrent de plus en plus aléatoires. La baisse des prix fut

partiellement compensée par la mécanisation notamment de la

cueillette.